Herzlich willkommen

Die Magdeburger Dommusik versteht sich als eines der kulturellen Aushängeschilder der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

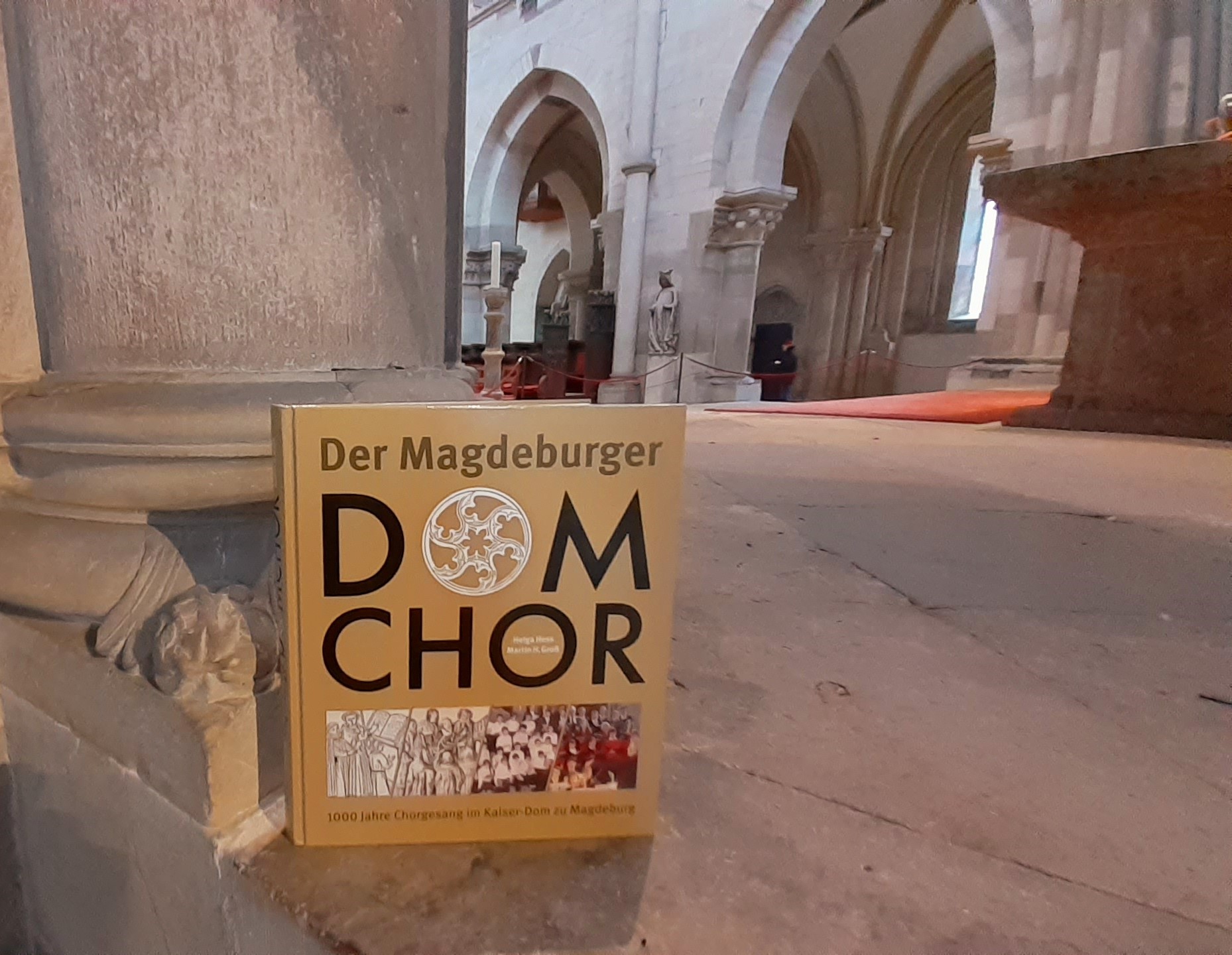

Am Magdeburger Dom – der Bischofskirche der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands – ist der traditionsreiche Magdeburger Domchor mit seiner Singschule beheimatet.

Die Orgellandschaft an der ersten gotischen Kathedrale auf deutschem Boden und gleichzeitig dem größten Sakralraum Ostdeutschlands ist einzigartig.

Herzlich willkommen

Die Magdeburger Dommusik versteht sich als eines der kulturellen Aushängeschilder der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Am Magdeburger Dom – der Bischofskirche der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands – ist der traditionsreiche Magdeburger Domchor mit seiner Singschule beheimatet.

Die Orgellandschaft an der ersten gotischen Kathedrale auf deutschem Boden und gleichzeitig dem größten Sakralraum Ostdeutschlands ist einzigartig.